2024年02月23日

如月における春の気配

日中15℃を越える春のような陽気の次の週は1月並みの寒気、ジェットコースターのような寒暖差です。写真は寒椿に積もるみぞれ、2月後半になると降雪しても気温が高いためか水分を多く含み瞬く間に儚く消えて行きます。季節の変わり目を象徴する一瞬かもしれません。

2月中旬には閉じていたクリスマスローズのつぼみ。

先週の温かな気温に誘われて開花していました。

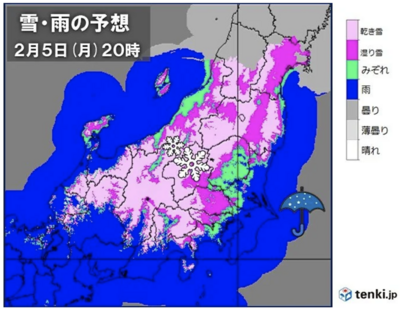

(ウェザーマップより)

2月5日(月)の南岸低気圧通過に伴う降雪は朝から夜半にかけて連続的に続き、翌朝の降雪量は40cm前後に到達しました。委託している業者さんの雪かきでクリニックの駐車場は使用可能となりましたが、いつも以上の降雪量のため通常2台分で済む雪置き場が4台分となり、積み上がる雪の高さも1m近くになりました。最も駐車台数が多くなるのは月水金の午後と夜間帯がクロスオーバーする16時頃、水曜日の同時間帯には駐車スペースに駐めきれないクルマも出ました。翌木曜日の透析終了後は雪置き場のうち2台分を確保すべく雪の壁を削り奥に積み上げる作業に従事、腰痛と全身の筋肉の張りと引き換えに金曜日は余裕で駐車スペースを確保出来ました。翌週の後半は日中15℃を越える日もあり、残る雪の壁も日に日に高さを減じています。温かな日と寒い日が交互に繰り返すようになると、春の訪れが近いと感じます。そういえば同じ頃に増加するB型のインフルエンザ陽性者も増えてきました。

(Tenki.jp より)

2月5日の週は透析の定期検査週でもあり、透析を終えた患者さんのレントゲンを撮影しながらクリニック中庭が次第に雪に埋もれて行く様子を嘆息混じりに眺めていました。さらに大雪の影響で高速道路が通行止めとなり検体がその日のうちにラボに搬入出来ない事態となりました。そのため通常は水曜日には解析可能な月グループの検査結果が木曜日着となり、通常水〜金の3日で解析する検査結果を木・金の2日で行わざるをえなくなり、しばらく眼精疲労気味でした。

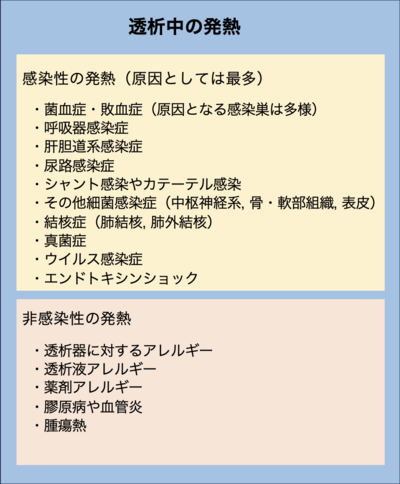

透析中の発熱

来院時は平熱で自他覚症状が無く、透析中〜後半に発熱するケースを時折経験します。ふるえを伴い高熱を呈する場合は血液中に細菌が存在する状態(菌血症〜敗血症)が疑われ、炎症反応や白血球数特に好中球比率が高いケースでは、高次機能病院に救急搬送となる場合もあります。また当院では経験がありませんが結核感染が隠れていることもあり、特に一般的な抗生剤が無効なケースではinterferon-gamma release assays(IGRA)であるQFT法やT-Spot法による診断も検討します。透析患者では免疫力が低下しているため種々の感染症を想定して鑑別する必要があります。これら感染性の発熱以外にヘモダイアフィルターや透析液に対するアレルギー反応で発熱するケースがあり非感染性発熱と呼ばれます。当院ではCRP軽度高値で白血球数正常、好中球比率も正常範囲ながら透析毎にふるえと発熱を認めるケースを経験しました。一般的な抗生剤は効果無くT-Spotは陰性で、ヘモダイアフィルターをATA膜からPS膜に変更したところ症状が消失しました。ATA膜は生体適合性が良いとされますが非感染性の発熱が疑われる場合は変更を検討する必要があると改めて実感しました。

2024年2月 治療指標の達成度

年末年始の影響で血清Pが高めであったケースは、今月何れも許容範囲に低下しました。栄養指標の一つ血清アルブミンは上昇傾向です。年末年始の「特別な」食事からいつもの食生活に戻った印象のデータです。カロリーや蛋白質摂取の観点からは「特別な」食事並みの摂取継続が望ましいのかもしれません。一方で「加工食品」の割合が多くなる年越しの食事内容は栄養にならない無機リン摂取過多に留意する必要があります。お正月くらいは多少羽目を外してもやむを得ないと思います、しかしそのために普段の食事は適切なカロリー、適切な蛋白質摂取で整えておくことも大切です。

水仙も花芽が大きくなってきました。

寒椿の下には蕗の薹です。

季節の変わり目は寒暖差が大きく体調不良を感じる人が多くなります。寒暖差アレルギーに加えて花粉アレルギーも出始めて、鼻炎症状を自覚するケースも多い様です。冷たい空気を気道に入れないためにはマスクが有効です。季節性アレルギー性鼻炎をお持ちの方は早めに抗アレルギー薬の内服や点鼻を開始することもお勧めします。

須坂腎・透析クリニック