2014年02月11日

当院の貧血管理とESA製剤使用量

降りました・・・大雪!

先週末の降雪でクリニック中庭も白くなりました。連日の雪かきで背筋を始め全身筋肉痛です。

透析患者さんの貧血治療に欠かせないヒトエリスロポイエチン製剤。最近では改良された第二世代の製剤も含めて「赤血球造血刺激因子製剤(ESA)」と呼ばれています。クリニックにおけるこのESA製剤の使用状況について検討してみました。

1週間あたりの平均使用量です。第一世代のESA製剤の単位で表示していますが数名ネスプ(R)を使用しており1:200で換算しています。当院初診時と比較し約37%使用量が減少しており、統計学的にも有意差を認めました。

ESA製剤は高価な薬剤であり医療費を抑制するためには適正な使用が求められる薬の一つです。しかし使用量を控えすぎると患者さんの貧血が進行し日常生活にも支障を来すほか、心機能の負担にもなります。

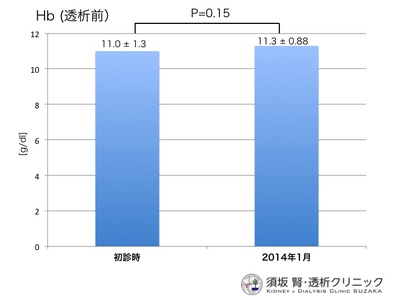

貧血の指標であるヘモグロビン(Hb)を透析前値で比較してみました。ESA製剤の使用量は約2/3に減りましたがHbは減っておらずガイドラインにもある適正値の範囲にあります。(2008年版日本透析医学会「慢性腎臓病患者における腎性貧血のガイドライン」によるとHb 10-11g/dl、動脈硬化の無い比較的若年者で〜12g/dl)

そこで適正Hbを維持しつつESA製剤を減量出来た理由を考察してみました。ESA製剤は「造血刺激因子」ですから赤血球産生工場における製造ラインの回転率をアップさせる働きがあるといえます。しかし原料のひとつ「鉄」が足りないと「完成品」としての赤血球の産生は抑制されます。つまりESA製剤の効果を十分に引き出すには鉄欠乏の改善が重要です。

これは血液中の鉄の保有量を示すトランスフェリン飽和率(Tsat)の比較です。鉄を運搬するトランスフェリンと呼ばれるタンパク質に結合した鉄の割合になります。20%以上が推奨されており初診時から概ね維持されていましたが、有意差を持って値は上昇していました。トランスフェリンに結合した鉄は比較的速やかに利用されるため「お財布の中の鉄」と表現しています。

もう一つの鉄動態の指標であるフェリチンの比較です。

フェリチンは貯蔵鉄の量を反映しTsatがお財布の中の鉄ならば、こちらが「銀行預金の鉄」といえます。100ng/ml以上が望ましいフェリチンもTsatと同様に適正値で推移しています。500以上で鉄過剰のリスクが懸念されるため、過剰にならないように毎月の検査結果を評価しながら鉄剤の適正使用に努めています。

鉄剤の使用についてはTsat <20%, フェリチン<100ng/mlを目安に実際のヘモグロビン値を参照しながら量と期間を決めています。他に造血の妨げとなる2次性副甲状腺機能亢進症のコントロールや、失血の原因として頻度の高い消化管出血を除外しながら貧血の治療は進められます。

勤務医時代にも鉄剤の適正使用でESA製剤の使用量が減少したデータをまとめたことがありましたが、その際のTsatおよびフェリチンの改善率は今回のデータよりも高い一方でESA製剤の使用量の減少は少なめでした。鉄剤以外の要因がないかさらに検討してみました。

鉄以外の赤血球の材料として当然タンパク質があり栄養状態が悪いと貧血の改善も抑制されます。

栄養の指標である血清アルブミン値です。残念ながら有意な改善は認めませんでした。3.8g/dl以上が目標とされ辛うじて平均値でクリア出来ているレベルです。新規導入の方は相対的に低い数値を示し平均値を下げている可能性もありますが、今後の改善課題の一つです。

次にBody mass indexで比較してみました。体重[kg]を身長[m]で二回割った数字であり、健常者で22前後、透析患者さんでは24前後が最も長生き出来るとするデータもあります。若干上昇していますが有意差は認められませんでした。食事制限の緩和により栄養状態が良くなり健康的に(心胸郭比=CTRの増加を伴わずに)体重がアップした方がいる一方で、浮腫が強くCTRも大きく体内の水分量の過剰が疑われて積極的に水分を除去した結果基準となる体重を下方修正した方もいるため、全体の平均値では有意差がつきにくいのかもしれません。

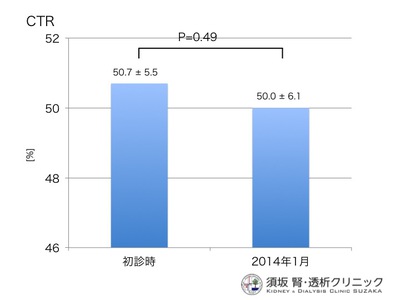

心胸郭比(CTR)でも比較してみました。

若干低下していますがこれも有意差がつきませんでした。体重は適正レベルまで増えても心胸郭比は変わらないコントロールを目標としていますが、約10ヶ月の観察期間では十分な検証が困難なようです。

このように栄養状態とESA製剤減量との間には明らかな因果関係は見いだせませんでした。そうすると鉄剤の適正使用以外に寄与した要因があると思われますが、その候補としてオンラインHDFとそれを行うために必要不可欠な水の清浄化があります。また高血流化による透析効率の上昇が関与した可能性も考えられます。これらを証明することは単独施設ではなかなか困難ですが、今後もデーターを綿密に解析して最小限の医療費で最大限の効果が期待出来るコストパフォーマンスの高い透析を目指したいと思います。

開院時に頂いた胡蝶蘭がまた花を咲かせました、もうすぐ1年目を迎えます。

待合室には患者さんが花のオブジェを定期的持って来てくださり、スタッフも気持ちが和みます。

さて、もう大雪は降りませんように・・・

須坂 腎・透析クリニック

Posted by Kidney at 13:07│Comments(0)

│ひとりごと