2017年04月28日

日ごとに変化する春の景色

長野県の北の方=北信では、例年某学会が開催される4月中旬にソメイヨシノが見頃を迎えます。少し標高の高い高山村の枝垂れ桜は4月下旬、やや遅れて小布施町の河川敷に植えられた八重桜が満開となり、比較的長い期間春の花木を楽しむことが出来ます。

桜の様に一斉に咲いてサッと散ってゆく花もあれば長く楽しめる花もあり、多種多様な役者がせわしなく登場しては消える舞台の如く、春の景色は日ごとに目まぐるしく変化してゆきます。

コヒガンザクラの蜜を吸うヒヨドリ、南方系の遺伝子を持つこの鳥はとにかく甘いものが大好きです。

ムスカリの寄せ植えとキジバト。今月に入りキジバトの出現頻度が増えました。エサとして与えていたリンゴの在庫がなくなり桜の花も散ると、ヒヨドリ、ムクドリ、メジロは見かけなくなりました。

歩きながらリンゴ以外のエサも捕食していたツグミは、同じ頻度で来ていましたがそろそろ渡りの時期です。

手前のジューンベリーの花が楽しめるのはほんの数日、撮影した翌日の雨で花びらは大方散りました。奥の沈丁花は芳香と共に比較的長く楽しめます。

ジューンベリーの花

4月で開院5年目を迎えました。これまでの4年間を振り返ると、当初から全床オンラインHDFを計画していたため、透析用水は必然的にウルトラピュア(超純水=水道水よりもキレイな水)を使いました。(例えるならば、水道水は飲める水、超純水は直接血管内に注入可能な水です。)すると通常の透析(HD)でも血圧が下がりにくいことを実感し、水質基準の確認を経てオンラインHDFを開始するとともに積極的な低分子尿毒素除去を目的として高血流高効率化を進めてきました。その結果リンのコントロールが容易となり蛋白制限がほぼ不要なケースが続出、むしろ積極的に蛋白質摂るように食事療法の内容が180度変化しました。また高血流の維持にはシャント管理が欠かせず、狭窄病変に対する血管インターベンションも積極的に行い、急性閉塞に対する血栓吸引術も年数例施行しました。しっかり透析するとしっかり食べることが出来る、次はしっかり体を動かすことが大切と考え透析中の運動として電動アシスト式サイクルマシン(エスカルゴ)を導入。更にしっかり食事を摂るには歯の健康も大切、口腔内環境の整備により血管疾患や呼吸器疾患の予防も可能との見地から歯科受診状況の聞き取りと、受診推奨を行いました。また運動や通院のためには歩けることが重要でそのため足趾の管理も大切と考え、「下肢末梢動脈管理指導加算」が導入される以前からフットケアチームを編成し患者さん全員にABI(Ankle-Brachial pressure Index; 上腕と足関節の血圧を同時に測定し比較する方法)を施行、測定結果および皮膚の状態や基礎疾患をベースにリスク層別化し観察期間を設定して綿密な経過観察と治療介入を施行中です。昨年からはリンを上げない蛋白摂取の方法として添加物中の無機リンをなるべく摂らない指導を開始しました。また患者さんの高齢化に伴い食事摂取量が減ってきた方には透析効率を下げ、栄養状態の維持を図っています。

ABIは簡便ながら下肢末梢動脈疾患(PAD)の診断において非常に優れた検査であり、その数値そのもが生命予後と相関します。しかし透析患者では血管石灰化の影響を受けて偽正常化(下肢の動脈硬化があると通常下がるはずの数値が下がらず、正常域をしめしてしまうこと)する問題があります。当院では来月からABIと共に足の親指の付け根の動脈圧を測定するTBIも同時に測定してより正確な診断を目指したいと思います。

TBI測定ユニット

足の動脈が細くなる末梢動脈疾患(PAD)を発見することは脳梗塞や心筋梗塞を発見する重要な手がかりです。例えば下肢閉塞性動脈硬化症があると、冠動脈疾患の合併率が約6~7割、脳血管疾患の合併率は約4~5割弱といわれています。つまり足の病気(閉塞性動脈硬化症(PAD)を発見することが、最も効率よく脳梗塞や心筋梗塞を未然に防ぐことにつながります。PADの初期症状である間歇性跛行患者の5年後の生存率は70%前後、10年後では40~50%となります。また、重症虚血肢(critical limb ischemia;CLI)患者では、1年後には約20%が死亡し、5年後の生存率は半数以下となっています。つまり膝上や膝下で切断する「大切断」を行うと、4人に1人は1年後死亡していることになります。

重症のPADは乳癌や大腸癌の生命予後よりも悪いことが分かります。

幸い当院では開院以来足の切断例は小切断も含めて1例もありません。切断のリスクを抱えた症例はありましたが、ご連携いただいている長野赤十字病院循環器内科宮下裕介先生の的確な診断と治療により回復しました。宮下先生には現在も10例近い症例を併診いただいています。進行すると一部の癌よりも生命の危機となり得る足趾病変、残念ながら慢性腎不全〜透析はそのリスクファクターの一つです。故に綿密に経過観察を行い、必要があれば早期に経験値の高い専門医と併診をして治療介入することが大切です。長野市民病院にも4月に下肢血管に強い循環器内科の先生が着任され、心臓血管外科も稼働準備が整ったようです。近くにコラボレーションしていただける専門性の高いドクターがいることは透析クリニックとして心強い限りです。

5月に近付き藤の花も咲き始めています。

ミツバツツジとの競演も楽しみです♩

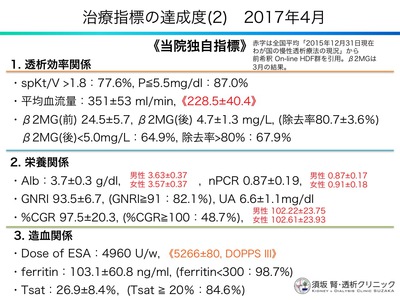

今月の治療指標の達成度。

その1 日本透析医会の基準

その2 当院独自基準

先月と比較して大きな変化は見られません。血流量は減らすケースもあれば増やすケースもあり変動の範囲です。相変わらず透析時間が伸び悩んでいる点が悩みの種ではあります。

一重咲きの山吹

レンギョウ・・・ややピークを越えて葉が出てきています

ただ透析を行うのではなく透析患者さんの全身を診る医療を進める、一方で透析にならない様に慢性腎臓病への早期介入を積極的に行う。所期の目的は達成出来つつあります。しかしこれに満足せず、高齢化した患者さんや難病を抱えた患者さんの在宅医療を透析の面からバックアップ出来る様に連携病院の担当部門やケアマネと密に連絡を取り合う姿勢を今後も続けたいと考えています。

尚、腎臓外来部門においては大変混み合っているため、完全予約制としています。

新規の方はお電話で予約した上での受診をお願い致します。

透析部門では増床分のベッドも満床に近くなってきましたが、シフトによってはまだ受け入れが可能です。

須坂 腎・透析クリニック

Posted by Kidney at 19:34│Comments(0)

│ひとりごと